Le roi Marsile

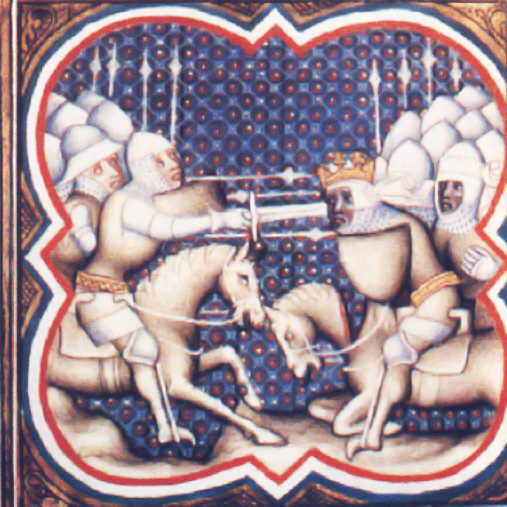

Le roi Marsile est un personnage de fiction de la Chanson de Roland, célèbre ouvrage poétique et anonyme de la fin du XIe siècle, qui fut récité et mis en musqiue par les troubadours pendant tout le Moyen âge et qui inspira la chevalerie française. La Chanson de Roland raconte des faits réels : l’épopée du chevalier franc Roland le Preux (736-778), général du roi Charlemagne, qui fut vaincu et tué le 15 août 778 à Roncevaux par des Vascons,…